Tentang Situs Calobak

Situs Calobak atau dikenal masyarakat dengan nama Pasir Keramat terletak di Kampung Calobak, Desa Tamansari, Kabupaten Bogor. Lokasinya berada di kaki Gunung Salak. Kira-kira satu jam perjalanan dari pusat Kota Bogor ke arah Ciapus.

Ada tiga situs di kawasan ini. Pertama adalah Situs Uyut Esih. Jika berjalan santai dari rumah Pak Sain yang kita jadikan base camp, butuh waktu kira-kira 30 menit. Jalan masih terbilang ringan-medium. Trek didominasi jalan setapak dilapisi batu.

Di kanan dan kiri rute pertama, kita akan melihat kebun pokpohan. Daunnya sering digunakan sebagai lalapan. Masyarakat di sini menanam pokpohan untuk mata pencaharian.

Situs Kedua dinamakan Eyang Tolok. Dari situs pertama cukup dekat, bisa ditempuh sekitar 30 menit. Jalanan mulai berganti trek tanah. Kesulitan medium.

Situs ketiga atau tujuan akhir kita dinamakan situs Eyang Reksa Bumi. Lokasinya paling tinggi. Perjalanan sekitar 1 jam dari situs kedua. Jalannya menanjak terus dan seluruhnya jalan tanah yang diperkuat dengan kayu untuk pijakan di beberapa titik.

Ada sebuah pondok yang sering digunakan untuk para peziarah yang menginap. Terdapat juga toilet dan empat mandi ala kadarnya di situs ketiga ini.

Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menjadikan Situs Calobak sebagai Cagar Budaya sejak tahun 2011 lalu.

Persamaan dari tiga situs ini adalah bentuknya yang relatif sederhana. Berupa undakan dengan batu-batu yang disusun.

Mengapa Orang Sunda Tidak Membangun Candi yang Megah?

Semenjak dulu tiga situs di sini telah menjadi tempat ziarah atau berdoa leluhur Sunda kuno.

Dari penelusuran situs Calobak, kita mungkin bertanya. Kenapa tempat ritual masyarakat Sunda terbilang sederhana. Tidak megah seperti candi-candi yang dibangun di Jawa Tengah dan Jawa Timur?

Sejarawan sekaligus Budayawan Sunda, Saleh Danasasmita khusus membahas masalah ini dalam buku Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi.

Hal ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan cara bercocok tanam masyarakat Sunda. Berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menanam padi dengan pesawahan, orang-orang Sunda dulu menggunakan sistem huma atau masyarakat berladang.

“Masyarakatnya berbeda sama sekali. Yang satu masyarakat ladang, yang satu masyarakat sawah,” tulis Pak Saleh.

Di tatar Sunda sebenarnya, bukan sama sekali tidak ada candi. Di Garut misalnya, ada Candi Cangkuang. Di Karawang ada candi Batujaya.

“Untuk di Candi Cangkuang, wajar saat Hinduisme mulai meresap di Jawa Barat, ihwal candi juga coba dicangkok. Tapi karena tidak cocok dengan pola budaya yang ada, maka cangkokan tidak berkembang dengan baik.”

Di Jateng dan Jatim masyarakat terkonsentrasi dan menetap di satu tempat karena kebutuhan menggarap sawah. Sementara dalam sistem huma, masyarakat tinggal terpencar di ladang-ladang mereka yang letaknya agak berjauhan.

Dalam budaya sawah, petani hanya bekerja sampai siang hari. Sementara di huma, peladang biasa bekerja seharian dan baru pulang menjelang senja. Masyarakat ladang pun kerap berpindah-pindah. Mereka tidak membutuhkan bangunan yang besar dan permanen.

Dari pola berkumpul dan sosial kemasyarakatan ini bisa disimpulkan, kebudayaan huma dan sawah sangat berbeda. Tentu dalam masyarakat sawah, seorang raja lebih mudah mengumpulkan massa untuk bergotong royong termasuk membangun candi.

Satu hal lagi, orang Sunda tidak mengenal pemujaan makam. Dulu tidak ada makam yang dikeramatkan. Termasuk makam-makam raja Pakuan Pajajaran pun tidak dibuat tanda-tanda khusus.

Pak Saleh mengambil contoh di Baduy, hingga kini tidak ada komplek makam. Makam yang baru hanya ditandai oleh pohon hanjuang selama 40 hari. Setelah lewat masa itu, tanah tempat pemakaman sudah dianggap tanah biasa.

Dari sini bisa disimpulkan, pengkeramatan makam adalah tradisi yang baru ada setelah Pakuan Pajajaran runtuh.

Prof Jakob Sumardjo berpendapat serupa soal candi yang langka di tatar Sunda. Menurutnya ada dalam perbedaan masyarakat sawah dan huma. Kerajaan Hindu-Budha di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar dan terpusat.

Hal ini memungkinkan para raja mengerahkan tenaga manusia untuk membangun candi-candi besar. Sebaliknya di tengah masyarakat huma yang tersebar, pengerahan manusia sulit dilakukan.

Kabuyutan Dalam Masyarakat Sunda

Yang menarik adalah di Tatar Sunda diperkirakan berdiri banyak kabuyutan yang lebih tua daripada percandian di Jawa Timur. Menurut Prof Jakob, Kabuyutan berasal dari kata ‘tabu’ atau terlarang.

Artinya adalah tempat sakral yang tabu untuk didatangi sembarang orang. Kabuyutan hanya boleh dikunjungi oleh kepala kampung, resi, raja, atau orang-orang tertentu dengan izin khusus. Dari dulu hingga kini kabuyutan menjadi tempat ziarah.

“Kabuyutan dapat dikatakan bangunan megalitikum karena memang tersusun dari batu-batu besar,” tulis Jakob Sumardjo dalam buku Struktur Filosofis Artefak Sunda.

Daerah kaki Gunung Salak dipercaya sebagai salah satu kabuyutan tua. Tak heran di sana banyak situs yang dianggap sakral oleh masyarakat sekitar.

Masih menurut Prof Jakob, kabuyutan biasanya didirikan di daerah terpencil. Idealnya di tempat yang berbukit atau memiliki tebing yang menghadap dataran kosong tak berpenghuni.

Kabuyutan juga harus diapit dua sungai yang bertemu. Tempat ini dikelilingi oleh hutan lebat. Di sini juga selalu terdapat batu-batu yang disusun. Sungai melambangkan langit, hutan melambangkan bumi dan batu melambangkan manusia. Inilah salah satu konsep Tritangtu masyarakat Sunda.

Tidak semua kabuyutan bentuknya sederhana, beberapa dibangun dengan megah seperti candi-candi di Jawa. Salah satu contohnya ada situs Gunung Padang. Lalu ada Salaka Domas dan Karangkamulyan.

“Masih merupakan tanda tanya bagaimana kabuyutan-kabuyutan itu dahulu dapat dibangun semegah itu, yang barang tentu memerlukan pengerahan tenaga seperti membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sukuh dan lain-lain,” tulis Prof Jakob.

Tentu saja masyarakat di tatar Sunda, tidak menyembah batu di kabuyutan. Batu-batu yang disusun itu hanya sekadar nilai filosofis untuk direnungkan. Tempat berdoa dan bertafakur bagi sebagian orang.

Dalam Naskah Sahyang Siksa Kandang Karesian, disebutkan Ratu atau Raja tunduk pada Dewata. Sementara Dewata tunduk pada Hyang.

Mereka menyebut penguasa tertinggi adalah Sang Hyang Tunggal, atau Batara Tunggal, yang berarti Yang Maha Tunggal. Kekuasaan adikodrati tunggal ini memiliki dijabarkan menjadi beberapa sifat, seperti Sang Hyang Kersa atau yang Maha Berkehendak. Disebut juga Sang Hyang Niskala, atau yang maha tidak terlihat. Dari sini bisa disimpulkan masyarakat Sunda adalah penganut monoteisme.

Orang-orang Sunda kuno, mengenal konsep Hindu-Budha pada masanya. Namun rupanya, kepercayaan asli, dipegang lebih kuat. Mereka tidak menyembah Siwa, Brahma atau Wisnu, yang disebut sebagai dewata. Tetapi tetap menyembah Hyang, yang dianggap lebih tinggi daripada dewata.

Nilai Filosofis Gunung Salak

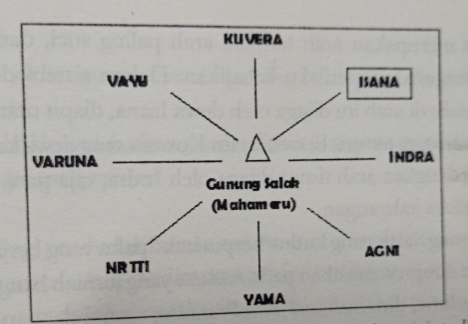

Gunung Salak bagi masyarakat Sunda, bisa disamakan dengan nilai Gunung Semeru untuk masyarakat di Jawa Timur. Gunung ini adalah gunung suci. Mitos titik pusat dari alam semesta. Di Puncak Mahameru, puncak tertinggi itu dipercaya sebagai tempat Dewa Tertinggi, Dewa Indra.

Mari bandingkan dengan Gunung Salak. Puncaknya terdiri dari deretan puncak-puncak kecil yang bergerigi. Di sana ada puncak tertinggi yang dikelilingi puncak lain yang lebih rendah.

“Masyarakat Sunda yang masih bercorak Hindu-Budha, menganggap Gunung Salak sebagai pengejewantahan Mahameru di wilayahnya,” tulis Prof Agus Aris Munandar.

Pemilihan ibu kota dan dayeuh (kota) Pakuan Pajajaran pun tak lepas dari lokasi Gunung Salak. Lokasi Keraton Pakuan Pajajaran berada di Timur Laut Gunung Salak. Arah itu merupakan persemayaman Dewa Isana, Dewa Kebajikan, Keteduhan, Kekudusan dan hal-hal baik lain.

Lokasinya juga diapit arah Timur, tempat Dewa Indra yang merupakan Raja Para Dewa bersemayam. Di sebelah Utara adalah Dewa Kuvera, Dewa Kemakmuran dan Kejayaan. “Demikian leluhur pendiri Kerajaan Sunda beserta raja-raja Sunda kuna lain telah memperhitungkan lokasi terbaik bagi tempat berdiri keratonnya,” tulis Prof Aris.

Puncak Gunung Salak, yang berjajar ini juga yang mengilhami pembangunan kedaton Pakuan Pajajaran. Jumlahnya lima: Bima, Punta, Naraya, Madura dan Suradipati.

Rujukan;

1. Danasasmita, Saleh. (2015). Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Bandung: Kiblat.

2. Munandar, Agus Aris. (2018). Antarala Arkeologi Hindu-Budha. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

3. Sumardjo, Jakob. (2019). Struktur Filosofis Artefak Sunda. Bandung: Kelir 4. Antaranews.com, “Melacak Jejak Situs Calobak”, 15 Agustus 2015, https://megapolitan.antaranews.com/berita/15887/melacak-jejak-megalitik-situs -calobak (Diakses 15 Juni 2023)

4. Kompas.com, “Apa itu Monoteisme, Politeisme dan Animisme, 22 April 2022, https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/22/174007369/apa-itu-monoteis me-politeisme-dan-ateisme?page=all (Diakses 13 Juni 2023)